故人を偲び、ご遺族の悲しみに寄り添う葬儀。

その作法や流れは、全国一律だと思われがちですが、実は日本には地域によって、驚くほど様々な慣習が存在します。

特に「関東」と「関西」では、葬儀のマナーにも明確な違いが見られることがあります。

「香典の表書きは『御霊前』?それとも『御仏前』?」

「焼香の回数は、何回が正しいの?」

「通夜の後の食事は、どこまで参加すればいいんだろう?」

もし、普段お住まいの地域とは異なる場所で葬儀に参列することになった場合、こうしたマナーの違いに直面し、戸惑ってしまうこともあるかもしれません。

「失礼にあたらないだろうか?」そんな不安を感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

というわけで今回は、関東と関西の葬儀の違いについて一般的なものを調査!

東西でどんな違いがみられるのかをご紹介していきます。

日本の葬儀に「関東と関西」で違いが生まれる背景📜✨

調査の結果、日本の葬儀に地域差が生まれる背景には、歴史的、文化的、そして宗教的な要因が深く関わっていることがわかりました。

歴史的な背景(江戸と京都・大阪の文化)🕰️

日本の二大都市圏である「関東(江戸、現在の東京中心)」と「関西(京都、大阪中心)」は、江戸時代以前からそれぞれが独自の文化圏を形成してきました。

関東は武家社会の影響が強く、質実剛健な文化が根付き、関西は商業や伝統芸能、公家文化が栄え、より合理的で華やかな文化が発展。

このような違いが、冠婚葬祭といった生活習慣にも影響を与えているようです。

仏教宗派の影響(特に浄土真宗の広がり)🙏

特定の仏教宗派の広がりも、地域差を生む大きな要因として挙げられます。

例えば、関西地方、特に西日本には「浄土真宗」の信者が非常に多いという特徴があります。

浄土真宗では、人は亡くなるとすぐに仏になるという教えがあるため、他の宗派とは異なる作法(例:香典の表書きが「御仏前」となるなど)が見られました。

地域性・慣習の定着 📍

かつての日本では、地域ごとのコミュニティが非常に強く、それぞれの地域で独自の慣習や風習が世代を超えて受け継がれてきました。

葬儀もその一つで、外部からの影響を受けにくく、その土地ならではの作法が定着していったと考えられます。

これら複数の背景が複雑に絡み合い、葬儀のマナーにもユニークな地域差が生まれているのは興味深いですね。

関東と関西の葬儀マナー「7つの相違点」を比較【ここが違う!】

それでは、具体的にどのような点で関東と関西の葬儀マナーが異なるのか、7つの主要な相違点を比較しながら見ていきましょう。

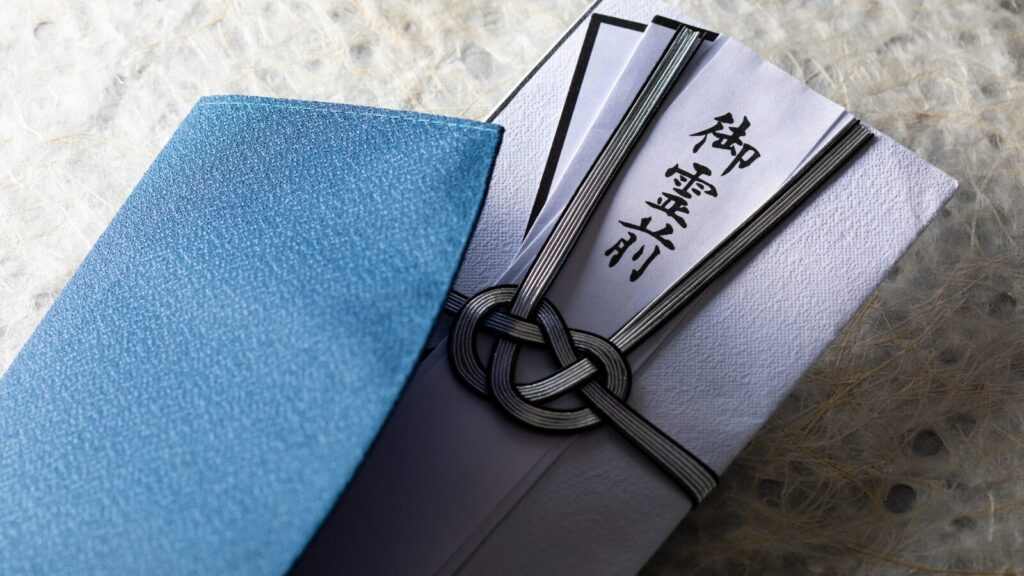

香典(御霊前)

香典(御霊前)

香典袋の表書きと金額の相場 💰✒️

香典袋の表書きは、まず故人の宗教・宗派に合わせることが基本ですが、地域によって一般的な表現が異なります。

関東

- 表書き…宗派を問わず「御霊前(ごれいぜん)」が一般的です。基本的に四十九日法要までは「御霊前」を使います。

- 金額…比較的、奇数(1万、3万、5万)や偶数(2万)など、金額の統一感が見られます。

関西

- 表書き…浄土真宗の影響が強いため、通夜・告別式から「御仏前(ごぶつぜん)」を使用するケースが多く見られます。それ以外の宗派や、宗派不明の場合は「御霊前」も使われるようです。

- 金額…関東に比べ、金額の相端がやや高めに設定されている傾向や、偶数(例えば4万円など)の金額を避ける傾向が強くみられました。

通夜ぶるまいの形式 🍻🍜

通夜の後に、参列者やご遺族が食事を共にする「通夜ぶるまい」にも違いがあります。

関東

- 形式…喪主側が食事(お寿司やお弁当、大皿料理など)を提供し、通夜に参列した人が故人を偲びながら食事を共にするのが一般的です。

- 目的…故人を悼み、語り合いながら過ごす時間という位置づけが強いです。

関西

- 形式…軽食やお酒(お酒の肴など)が中心で、通夜に参列した人全員ではなく、主に親族やごく身近な方が参加することが多いです。

- 目的…弔問客への感謝と、故人との最後の別れを静かに見守るという意味合いが強いです。

焼香(しょうこう)の作法 🙏💭

線香

線香

お焼香の回数は、宗派によっても異なりますが、地域ごとの一般的な傾向があるようです。

関東

作法…一般的に抹香(まっこう)を指でつまんでから、香炉に入れる前に一度額に持っていく(押しいただく)作法を二回または三回繰り返すのが一般的です。

関西

作法…宗派問わず、一度だけ抹香をつまみ、額に持っていかずにそのまま香炉に入れる作法が一般的です。

これは、浄土真宗の教え(故人はすぐに仏になるため、回数を重ねる必要がない)の影響が大きいようです。

骨上げ(こつあげ)の作法 🥢🦴

火葬後、遺骨を骨壺に納める「骨上げ」の作法にも違いが見られました。

関東

箸を使って遺骨を拾い上げ、二人一組で同じ遺骨を箸で挟んで骨壺に納める「箸渡し(はしわたし)」が一般的です。

すべての遺骨を丁寧に拾い、骨壺に納めます。

関西

箸渡しは「縁起が悪い(故人から故人へ渡すことを連想させる)」として避ける傾向があります。

一人ずつ遺骨を拾うか、係員が骨を拾い上げてくれることが多いです。

すべての遺骨を拾うのではなく、喉仏(のどぼとけ)など、主要な部分の遺骨だけを拾うことが多いようです。

精進落とし(しょうじんおとし)の時期と内容 🥢🥩

葬儀後に飲食を共にする「精進落とし」のタイミングにも違いがあります。

関東

告別式後、火葬場から戻った後にそのまま行うのが一般的です。

関西

葬儀当日ではなく、初七日法要(亡くなってから7日目に行う法要)と合わせて行うことが多いです。

これは「繰り上げ初七日」と呼ばれることもあります。

服装における「平服」の解釈 👔👗

近年増えている「平服でお越しください」という案内があった場合の服装の解釈にも、若干の違いがあります。

関東

弔事における「略喪服」を指すことが多く、黒や濃紺、チャコールグレーなどのダークスーツ(男性)や、地味な色のワンピース、アンサンブル(女性)が適切とされます。

関西

関東よりも少しカジュアルで、より地味な服装(例えば、ダークカラーのシャツにスラックス、地味な色合いの普段着など)でも許容される傾向が見られました。

ただし、派手な色やデザインは避けたほうが無難です。

供花の並べ方と種類 💐🌸

祭壇を飾る供花(きょうか)の並べ方や、使われる花の傾向にも違いがあります。

関東

- 並べ方…祭壇に沿って横一列に並べられることが一般的です。

- 花の種類…白い菊やユリなど、白を基調とした落ち着いた花が使われることが多いです。

関西

- 並べ方…円形やひし形など、より華やかでデザイン性のある並べ方が見られることがあります。

- 花の種類…白だけでなく、故人が好きだった色合いの淡い花(淡いピンクや紫など)も用いられることがあり、関東よりも彩り豊かな傾向があります。

知っておこう!参列者・ご遺族が注意すべきポイント💡✅

地域によるマナーの違いがあるからこそ、葬儀に参列する際や、ご自身で葬儀を執り行う際に注意すべき点があります。

事前に確認する重要性 📞🗺️

遠方の葬儀に参列する場合や、出身地と異なる地域で葬儀を執り行う場合は、必ず事前に葬儀社や、現地の親族にマナーや習わしを確認するのが最も確実で失礼のない方法です。

「郷に入れば郷に従え」の精神 🙏

地域の文化や習慣を尊重する姿勢が何よりも大切です。

たとえ自分の慣れている作法と違っても、その土地のマナーに合わせるように努めましょう。

親族間の話し合い 👨👩👧👦🗣️

ご遺族として葬儀を執り行う場合、親族間で出身地が異なるなどの理由で意見が分かれることもあります。

事前にしっかりと話し合い、皆が納得できる形で進めることが、後々のトラブルを防ぎます。

「故人の遺志」と「ご遺族の意向」を最優先に💖

マナーや風習は大切ですが、最も重要なのは故人を偲び、ご遺族が安らかにお見送りができることです。

故人の遺志や、ご遺族の意向が明確な場合は、それに沿って進めるのが最優先です。

まとめ:違いを理解し、故人への敬意を込めたお見送りを🕊️

関東と関西の葬儀マナーには、香典の表書きから焼香、骨上げ、通夜ぶるまいまで、様々な違いがあることをご理解いただけたでしょうか。

これらの違いは、それぞれの地域が育んできた歴史や文化、宗教観が反映されたものであり、どちらが正しいというものではありません。

大切なのは、これらの違いを理解し、故人への感謝と敬意、そしてご遺族への配慮を込めて、適切な作法でお見送りに臨むことです。

もしマナーに迷ったら、事前に確認する勇気を持ち、「郷に入れば郷に従え」の精神で臨む。

そして、何よりも故人を偲び、ご遺族に寄り添う気持ちが一番大切なことですよね。

この記事が、あなたが葬儀の場で戸惑うことなく、心からのお見送りができる一助となれば幸いです💐🕊️🙏

LINE公式アカウント、はじめました!